En Argentina se festeja el Día Nacional del Gaucho el 6 de diciembre. Existen más de 50 etimologías para esta palabra que designaba a una etnia que, en el siglo pasado, era considerada de lo más bajo de las clases sociales, y luego de las guerras de la independencia tuvo una pequeña reivindicación, por su coraje. Se considera que la palabra tuvo variados usos según las épocas:

Vagabundo o vagamundo (1642)Changador (1734)Gauderio (1746)Gaucho (1771)Guaso (1789)Camilucho (1798).

Gauderio: palabra de origen portugués con la que se designaba a los campesinos andariegos de Río Grande do Sud (Brasil) y Uruguay; eran hombres increíblemente dúctiles en el manejo del caballo y la hacienda. La palabra "gauderio" pasó al Río de la Plata, donde no era conocida y sirvió para designar al paisano de nuestros campos: "étnias de indios y colonizadores..." según Mariano Polliza.

El Señor Antonio Palmeira, visitante de nuestro sitio, nos hace llegar la información de la palabra Gauderio

[Del español platense gauderio.]S. m. 1. Holganza, juerga, gaudio. 2. Vadío, malandra. V. vagabundo (7). 4. Zool. V. vinchuca (insecto que transmite el mal de Chagas). 5. Brasilerismo. Noreste. Parásito ( individuo que no trabaja, habituado a vivir o que vive de los demás). 6. Brailerismo. Rio Grande del Sur. Aquél que acompaña a cualquier persona, abandonándola luego para seguir a otra. 7. Bras. Rio Grande del Sur. Perro errante, sin dueño. 8. Lusitanismo. Ladrón (2). Adj. 9. Lusitanismo. Se dice de gauderio (5, 6 y 7). [Cf. gauderio, del verbo gauderiar.] Gauderiar3. Brasilerismo, Rio Grande del Sur: Tornarse gaudério; andar errante de casa en casa, sin ocupación seria; flautear, gauchar.Y del Diccionario de Argentinismos, neologismos y barbarismos, del Dr. Lisandro Segovia (obra publicada en 1911 bajo los auspicios de la Comisión Nacional del Centenario) consta:GauderioM. Nombre que parece haberse dado en otro tiempo al gaucho. En Brasil, gorrón, parásito.Dicionário Aurélio Eletrônico - Século XXI - versão 3.0, novembro 1999 (versión digital integral del Novo Dicionário Aurélio-Século XXI, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, publicado por Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro)Diccionario de Argentinismos, neologismos y barbarismos, con un apéndice sobre voces extranjeras interesantes, del Dr. Lisandro Segovia, Imprenta de Coni Hermanos, Buenos Aires, 1911.

Huajcho: palabra que significa huérfano. Se designaba así a los solitarios y salvajes hombres de las pampas argentinas "con sus pelos largos hasta los hombros, la cara negra por el viento, sombrero de fieltro, chiripá y botas sacadas de los cuartos traseros "Gaucho actual de Tafí del Valle (tafinisto)" de las yeguas, un largo facón en la espalda sostenido por el cinturón y comían carne asada como dieta principal a veces acompañado por un poco de mate o algún cigarro..." descripción de Charles Darwin hacia 1834 (Juan Manuel de Rosas: de Lynch).

.Históricamente el nombre "gaucho" data desde las invasiones inglesas momento en que el elemento campesino de a caballo participaba en la lucha por su tierra. Uno de los primeros en organizarlos fue el Brigadier Grl. Don Juan Manuel de Rosas, un "curtido hombre de campo, tanto o más gaucho que sus propios hombres...", quien los unió para lograr la gobernación de Buenos Aires entre 1829 y 1837.

Extractado de " Raíces de mi Tierra Litoral " - Subsecretaría de Cultura de la Pcia de Sta Fe, en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura. Año 1992.

Su Historia

La palabra gaucho nos hace pensar en un hombre de campo, tostado por el sol, vestido de manera peculiar y siempre a caballo.

Jinetes de pantalones amplios llamados " bombachas ", camisa, casaca corta , pañuelo al cuello, relucientes botas y sombrero. Para nosotros. que admiramos su cinturón recubierto de monedas y los adornos de la cabezada del caballo, ese hombre que trabaja en la campaña, es el gaucho, aunque también lo oigamos llamar paisano o peón.

Los Primeros GAUCHOS :

Hacia el año 1600, aparecen en el Litoral los GAUDERIOS o CHANGADORES. Estos fueron los primeros gauchos. Pocos años después los encontramos ya en la campaña bonaerense.

El ganado cimarrón tuvo mucho que ver, con la presencia del gaucho en estas tierras. En efecto, había por entonces en las desiertas llanuras pampeanas, miles de cabezas de vacas y caballos salvajes , sin dueños, denominados cimarrones. Y esos hombres que luego se llamaron gauchos empezaron a alejarse hacia la campaña donde podían subsistir sin mayor esfuerzo, pues con ese ganado de nadie satisfacían sus necesidades de sustento. Para comer bastaba con faenar un animal; lo demás lo brindaba la naturaleza : no les hacía falta nada más. De este modo empieza a dibujarse la imagen del gaucho libre , sin trabajo ni vivencia fija , recorre a caballo grandes distancias y duerme al descampado sobre su recado cuando lo sorprende la noche en la soledad de la llanura. Lleva una vida nómade y apartada de las ciudades.

Por entonces , las autoridades dan permiso a los dueños de tierras para realizar VAQUERIAS , es decir, para recoger y faenar el ganado cimarrón. El gaucho trabaja en ellas y debido a las expediciones que tienen que hacer para buscar el ganado , se van alejando cada vez más de los centros poblados y se diseminan por las pampas. Fueron pues los primeros paisanos que fundaron una sociedad campesina.

Sabemos que hacia 1661, el gaucho deambula de rancho en rancho (así se le decía a su rustica casa) , con sus infaltables lazos y facones , vestido con calzoncillos blancos , chiripá , poncho y sombrero. Tales prendas y los aperos de su caballo son los únicos bienes del gaucho , para quién la sociedad se reduce a la familia y a los compañeros de pulperias.

Su primitiva casa era un miserable refugio , pero a medida que se afinca , el gaucho levanta el rancho de paredes de barro y cubre la puerta con un cuero. Ese rancho pobre y pequeño que todos dibujamos en los primeros grados de la escuela. Como le bastaba matar una vaca o novillo para alimentarse , comía casi exclusivamente carne - asada y sin sal - , porque ésta era muy cara. Del animal sacrificado solo aprovechaba un trozo de carne y el cuero de las patas para hacerse un par de botas para canjearlo por yerba , galletas , etc.

Tal tipo de existencia continuó hasta que a principios del siglo XVIII el ganado cimarrón había disminuido tanto por causa de tales matanzas, que las autoridades dejaron de otorgar permisos para vaquear.

Las botas de potro y las espuelas de plata o hierro fueron típicas de nuestros gauchos. Aún hoy los paisanos se enorgullecen al lucirlas. La bota de potro , abierta en la punta , se hace con el cuero de la pata del caballo , que es muy flexible. La abertura ( por donde pasó la tibia del animal ) permite al gaucho estribar con los dedos.

Comienzan los cambios :

Cuando se fundó la ciudad de Buenos Aires se repartieron las tierras , las más extensas y alejadas se llamaron ESTANCIAS. Al principio, los límites entre una y otra eran simplemente los ríos y arroyos, aunque a veces se construyeron zanjas divisorias.

Durante el Virreinato comienzan a crecer las estancias en " Tierra adentro ", o sea , en lugares aún más apartados y hasta poco antes en poder de los indios.

Las autoridades apoyaban su instalación para evitar la merma de ganado provocada por la vaquería, pues, si los animales tenían dueños ellos , se encargarían de cuidar que subsistieran. Las nuevas estancias ocuparon buenos terrenos , altos con declive para que el agua de lluvia no se estancara y provistos de aguadas naturales. Los deños no la dirigían personalmente sino que delegaban el mando en mayordomos y capataces.

En ellas vivían en pobbres ranchos los esclavos y los gauchos que trabajaban como peones. Como esas estancias tampoco tenían cercos , era necesario "aquerenciar" el ganado , es decir aprovechar la costumbre de éste de permanecer en un sitio determinado. Para lograrlo, durante tres o cuatro meses se los arreaba hacia lugares apropiados. Como tales rodeos iban constituyendo el ganado de la estancia.

El aumento del número de estancias causó otra modificación en las costumbres del gaucho comenzó a abandonar la vida nómade y a conchabarse para trabajar. El era quien mejor sabía realizar las nuevas tareas que la estancia requería , formar rodeo, castrar y marcar hacienda. Sin embargo, en cuanto reunía el dinero que necesitaba para comprar sus "vicios" (yerba o tabaco) volvía a la vida libre, por esta razón se los llamaba también " arrimados " .

Pero con tales transformaciones se le hará más difícil mantenerse como el diestro jinete dueños de la llanura. En efecto, ya en las primeras décadas del siglo XIX, las estancias mejoran sus instalaciones y aumentan su personal, porque cada vez se intensifica más la exportación del cuero y el interés por la explotación de la carne vacuna. Se inicia asimismo el cultivo de los campos y la mejora de las razas por cruza con animales importados.

Abandonado el antiguo rodeo, el gaucho debe entonces adaptarse a la situación; ya no domina con su rápido lazo el ganado salvaje , ahora cuida la hacienda mansa de las estancias.

El gaucho en las guerras de la Independencia:

Cuando el país llamó a sus hijos para luchar contra España , después del 25 de mayo de 1810 , los gauchos ingresaron en las filas patriotas. La audacia , la habilidad para cabalgar y el enorme conocimiento del suelo , hicieron de él un excelente soldado.

Guío a los ejércitos nacionales a través de nuestro territorio y con ellos peleó en el Alto Perú a las órdenes de Belgrano o con San Martín en Chacabuco y Maipú.

En el norte del país otros hombres defendieron con gran destreza y valor las fronteras de nuestra patria naciente , se les llamo los " gauchos de Gúemes " .

El Gaucho y los Caudillos :

Más adelante , también participaron en las guerras civiles al lado de los caudillos. Por una parte, el gaucho sentía al caudillo como a un hombre con sus mismos gustos y parecidas costumbres.

Pero hubo además otras causas que empujaban a los gauchos a unirse a estas tropas.

Ya desde principios del siglo XIX , a raíz de una ley expedida en 1815 , se dispuso que quien no tuviera propiedad legítima sería considerado sirviente , y todo sirviente que no llevara consigo la papeleta de conchabo de su patrón , que era válida sólo por tres meses , era declarado vago. La persecución que originó esta ley, convirtió a muchos gauchos en hombres al margen de la sociedad; ante esta situación los gauchos encontraron que, junto a ls caudillos estaban protegidos.

Entre huir de la justicia hacia las tolderías de los indios o engancharse en las filas de un caudillo, muchos prefirieron esto último ; de ese modo aparecen peleando junto a Artigas , Ramírez y López en el Litoral , con sus propios caballos y armas , organizados en grupos pequeños que atacan en forma imprevista.

Durante el federalismo , el gauchaje se dividió , unos fueron partidarios de Rosas y se alistaron en sus filas , mientras otros se plegaron a las tropas unitarias. A la caída del Restaurador , volvemos a encontrarlos al lado de Urquiza.

También en el oeste , en las provincias de Cuyo y en la Rioja , caudillos como el Chacho Peñaloza y Felipe Varela , contaron con el decidido apoyo de los campesinos.

El gaucho desaparece

Todos los hechos señalados y los que van a producirse desde 1850 , transforman poco a poco al gaucho en paisano.

Por esa época comenzaron a alambrarse los campos para señalar sus límites y los propietarios de ganado se volcaron en contra de los gauchos que mataban animales ajenos. Muchos se vieron condenados a viajar por los caminos bordeando los campos sembrados , con la amenaza constante de ser apresados sin la papeleta de conchabo , el certificado de trabajo , y sufrir calabozo o cinco años de milicia.

A esto se suma la inmigración, miles de campesinos extranjeros se afincaron en la campaña. Como se adecuaban mejor al trabajo de la tierra , desplazaron al gaucho. Fue entonces cuando éste debió elegir su futuro , algunos no aceptaron perder su forma de vida sin sujeciones, otros quedaron en las estancias trabajando como peones.

Entre el gaucho de las vaquerías y el paisano de este momento, no hay tanta distancia en años como en el cambio que se produce en el personaje.

El gaucho fue el hombre típico de nuestros campos y también la causa de discusiones y polémicas. Muchos escritores y ensayistas lo pintaron como holgazán , vago y bandido. Otros en cambio , exageraron sus virtudes y exaltaron su vida libre y sin ataduras. Hoy se tiende a comprender que la existencia del gaucho fue consecuencia del ambiente y de la época en que vivió.

La vestimenta del gaucho

La figura del gaucho no puede separarse de su vestimenta. Así como la llanura fue su ambiente y el caballo su medio de movilidad , el traje lo individualizó.

Recortado contra el paisaje pampeano , parado en la puerta de su rancho o empeñado en un juego de taba o bebiendo en la pulpería , el gaucho es ese hombre callado que hace sonar con orgullo , al caminar , las espuelas que lleva sobre su botas de potro.

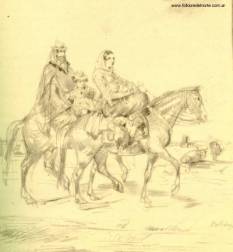

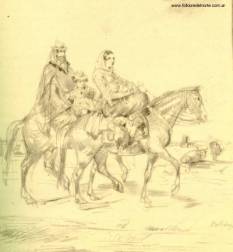

Muchos pintores de la época sintieron la necesidad de retratarlos en distintas actitudes. En todos esos cuadros resulta admirable el porte del gaucho , luciendo sus calzoncillos amplios y con grandes bordados calados que asoman debajo del chiripá y que sujetan a su cintura con un cinto.

Del mismo modo, lo vemos trabajando en el corral, protegido por un poncho de lana de brillantes colores, que a veces usa recogiéndolo sobre el hombro a manera de capa , o enroscado en el brazo , como para pelear.

Pero imaginémoslo también vestido de fiesta , luciendo con orgullo su chaleco abierto , prendido con dos botones , que deja ver los pliegues de la camisa ; o bien bailando un cielito , enfundado en la casaca corta que adornaba con botones de plata y con lujosa rastra en la cintura. Protegía su nuca con el pañuelo serenero que coronaba con un sombrero de copa alta. Esta es la figura que todos recordamos a través de dibujos y otras evocaciones gauchescas , pero hay diferencias entre la ropa que usaron los primeros gauchos y los de épocas posteriores , el chiripá reemplazó al primitivo pantalón corto de tipo andaluz y el tirador tachonado de monedas y patacones de plata , reemplazó al cinto.

Por otra parte, el cuchillo , en lugar de usarse sujeto al costado izquierdo o adelante , se empezó a colocar sobre los riñones , enganchado al tirador , como lo llevan actualmente nuestros paisanos.

Los trabajos del gaucho :

El gaucho y su caballo son casi una misma imagen , nada hacía el gaucho sin su caballo y nadie montaba como él . Mostraba en ello una naturalidad que sólo puede conseguir quien desde niño prefiere cabalgar antes de caminar.

Caballo , lazo , rebenque y boleadoras lo acompañaban en todas sus andanzas.

Los primeros gauchos cazaban vacas con el lazo o las boleadoras para sacarles el cuero. Mas tarde, cuando ingresaron a las estancias , el trabajo aumento y se hizo más variado.

El gaucho entonces, no tuvo rival en el rodeo , ni en la doma , ni en la yerra , y fue un experto en enlazar y pialar.

En la yerra enlazaba a la presa con verdadera maestría , bien afirmado sobre el recado , revoleaba el lazo con movimientos precisos y luego arrojaba en dirección del animal. Este quedaba aprisionado por la cuerda de cuero para que otro gaucho pudiese pialarlo , es decir , sujetarle las manos y voltearlo.

También era hábil en el rodeo , que en esta época consistía en reunir al ganado en un lugar para revisarlo , separar animales para la compra y la venta o vigilar su estado.

Con las boleadoras su puntería también era infalible , podía bolear un ñandú o un novillo a grandes distancias.

Las boleadoras , el lazo y el rebenque , junto con el cuchillo , fueron para el gaucho herramientas de trabajo y también armas. Basta recordar que durante las Invasiones Inglesas y la Reconquista , los ingleses cayeron atontados al ser enlazados o boleados por los gauchos .

Y con el rebenque , que lleva adentro de la funda de cuero bien trenzado una barra de metal , podía matar de un solo golpe. Nunca se separaba de él.

A todo esto debemos agregar que el terreno no poseía secretos para el gaucho. En una sola ojeada reconocía una huella , o seguía un rumbo guiado por árboles o pastos. Se orientaba también por la posición de los astros o algunas aguadas , y su finísimo oído apoyado en la tierra lo ponía sobre aviso de la proximidad de los indios. Estos magníficos guías , que podían conducir sin dificultades a los viajeros a través de la pampa se llamaban " baquianos " , y de ellos se dijo que eran " la brújula de la pampa " . Durante las guerras de la Independencia , fueron muy útiles al ejército criollo , pues nada más que por el movimiento de los animales o los casi invisibles desgarrones en las plantas , podía informar del paso del enemigo y hasta decir cuántos hombres eran.

Las diversiones : La taba , las carreras de caballos y de sortijas, las payadas, el pato, la riña de gallos, la caza de avestruces, los juegos de naipes, fueron todas diversiones de los gauchos.

La pulpería era su principal centro de reunión y el lugar donde pasaban muchas horas probando su suerte en juegos de azar , mientras alguno punteaba en la guitarra un melancólico yaraví y otros se convidaban con aguardiente.

El pulpero atendía a sus clientes detrás de una fuerte reja , que dividía el negocio, porque a menudo había peleas y no era cuestión de que le destrozaran la mercadería.

Estos establecimientos eran también almacenes y tenían frente a la casa una cancha para el juego de carreras , que fue uno de los entretenimientos favoritos del gaucho.

En las carreras intervenían dos jinetes , que iban en camisa ,descalzos y con una vincha en la frente para sujetar el cabello.

Montaban en pelo a sus caballos y mientras los espectadores hacían sus apuestas se preparaban para la largada. A la orden de los jueces partían al galope a través de los 300 ó 400 metros , que debían recorrer. Las riñas de gallos fueron otro pasatiempo predilecto. En este juego se enfrentaba a dos gallos especialmente entrenados para la pelea y se los hacía luchar hasta que uno de ambos moría.

Aunque hoy nos desagrada la crueldad de esta diversión , los gauchos se entusiasmaban y eran capaces de apostar todo cuanto tenían.